Descrivere il peso delle emozioni, l’adrenalina, e quell’insieme di sentimenti carichi di suggestione e mistero che il Romanticismo avrebbe convogliato nel confine del “sublime”, è impresa impossibile. Quelle 48 ore che vanno dall’alba del giovedì al risveglio del sabato santo sono da vivere, non da spiegare. Perché l’unica logica che guida il cuore francavillese oggi, chiuso all’interno delle mura della città, tra le chianche silenziose, gomito a gomito con i pappamusci, è lasciarsi guidare dalla tradizione.

Una tradizione perfetta, che sa come compiere fino in fondo quella ritualità che racconta della storia e della origini. Che si respira già dalla mattinata che scorre veloce, concitata: oggi si pranza presto perché il battito vero della Settimana Santa comincia adesso, nel primo pomeriggio.

Questa mattina, alle 10, il vescovo della Diocesi di Oria presiede la messa crismale, a cui prendono parte tutti i sacerdoti, presso la nuova chiesa del santuario di San Cosimo. Si pregherà per le vocazioni: è un momento fondamentale di questa Pasqua.

Da oggi fino a lunedì 2 aprile sarà possibile prenotare presso l’ufficio IAT la visita a Castello Imperiali e a tutti gli splendidi luoghi legati alla Passione, che durante questo periodo dell’anno si animano di una profonda spiritualità: è un percorso immerso tanto nel sentimento popolare quanto nel più mistico senso religioso.

Le famiglie si apprestano ad uscire per recarsi alla messa “In coena Domini”, celebrata per rievocare l’ultima cena di Gesù. E proprio mentre si sta compiendo il rito della “lavanda dei piedi”, c’è qualcuno che si prepara, al riparo dagli sguardi, nella sagrestia della chiesa del Carmine: i pappamusci.

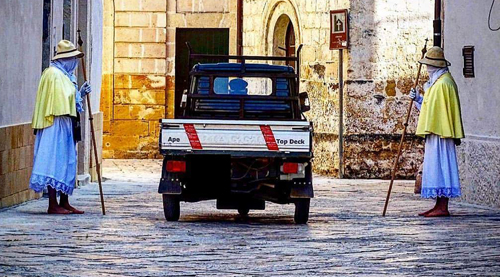

L’origine del loro nome è da ricercare nella nostra storia, fatta, per molti secoli, di dominazione spagnola. “Papamoscas”, in spagnolo letteralmente “acchiappamosche” è il nome dell’orologio a forma di strano fantoccio custodito all’interno della Cattedrale di Burgos, tanto inquietante, enigmatico e misterioso da essere ben presto associato ad un “fantasma” e divenuto simbolo dell’intera città. I pappamusci francavillesi camminano, infatti, col volto coperto dal cappuccio bianco a cono, due fori in corrispondenza degli occhi. Anche il camice è bianco, stretto in vita da un cingolo, simbolo del sacrificio, la mozzetta di color panna, e una scapolare con la scritta “Decor Carmeli”. La chiesa del Carmine è il loro quartier generale: la Confraternita gode del privilegio esclusivo di effettuare il pellegrinaggio dei Sepolcri, dalla sera del giovedì al primo pomeriggio del venerdì, fin dal 1837, quando le fu riconosciuto dal Re di Napoli Ferdinando II.

Il cappello da pellegrini, ancora oggi parte integrante dell’abito, è segno del trascorso storico dei Padri Carmelitani, i quali in Terra Santa si occupavano di accompagnare i fedeli a far visita ai luoghi della Passione e Morte di Cristo. Questo è il motivo per cui la figura dei “pellegrini”, con tratti simili a quelli dei locali pappamusci è presente anche nelle tradizioni di altri paesi. Quelli autoctoni impugnano con una mano il bordone e con l’altra il rosario, si muovono in coppia e rigorosamente “alla squazata”, a piedi nudi, per recarsi nelle chiese, presso i Sepolcri, per adorare l’Eucarestia.

La lunga notte inizia subito dopo la messa, intorno alle 19, è fatta di passi da percorrere e di meditazione, di espiazione e di adorazione di Cristo che, in quel repositorio, non resterà mai da solo. I pappamusci vi si fermano a pregare in ginocchio in attesa dell’arrivo di un’altra coppia di penitenti che, alle loro spalle, si annuncia con alcuni colpi di bastone sul pavimento. Essi allora si alzano, si dispongono a coppie l’uno di fronte all’altro e si scambiano un saluto incrociando le braccia, come in un abbraccio, secondo uno schema preciso. A vegliare sui sepolcri anche i fedeli, i quali devono visitare un numero dispari di chiese, come tradizione prescrive. Un tempo, questi avevano l’abitudine di vestire esclusivamente abiti scuri, in segno di lutto: anche questa usanza, come molti altri riti della Settimana Santa, è un retaggio culturale della dominazione spagnola nell’Italia meridionale. Lo storico Rosario Jurlaro evidenzia come sia d’obbligo, in quest’occasione, il silenzio: “perché si è in lutto, ma anche perché coincidendo il giovedì santo con il plenilunio si teme ancora, come temevano i greci e i romani di duemila anni addietro che la luna, giusto quanto si legge in Ovidio, possa cadere dal cielo”.

Silenzio interrotto, all’angolo tra piazza Umberto I e via Roma, dalla nenia funebre del “Perè”, eseguita da un flicorno baritono e un trombone. Durante la notte un gruppo di confratelli, accompagnati da due musicisti e dal rumore antico e suggestivo della “trenula”, si muoverà lungo le strade della città fermandosi presso gli usci delle case: è il richiamo, forte, per prepararsi a vivere la giornata di domani, e la struggente processione dei “Misteri”.

Ilaria Altavilla